Consigli di Viaggio, Costume e società, Cultura, Siracusa, Tour organizzati in Sicilia per gruppi, Turismo

Buscemi: la sentinella degli Iblei tra civiltà perdute, muretti a secco e fortezze rupestri

Nel cuore degli Iblei, su un’altura che guarda con compostezza e discrezione l’oriente siciliano, si erge Buscemi, un piccolo borgo che — dietro l’apparente quiete di provincia — custodisce una stratificazione storica e spirituale sorprendente. A 760 metri sul livello del mare, con una popolazione che oggi si attesta intorno ai 940 abitanti, Buscemi si rivela come una sorta di archivio a cielo aperto della civiltà isolana: un palinsesto di pietra dove ogni epoca ha lasciato un segno, e ogni silenzio racconta.

Buscemi: topografia della memoria

Il suo nome attuale potrebbe derivare dall’arabo Abisama, in epoca saracena, ma le radici di Buscemi affondano ben più indietro nel tempo. Le tracce più antiche risalgono alla prima età del Bronzo, testimoniata dai ritrovamenti archeologici in grotta Masella, dove il celebre archeologo Luigi Bernabò Brea rinvenne ceramiche monocrome dello stile di Diana e piccoli idoli in osso.

Successivamente, in epoca protostorica, il territorio fu occupato da popolazioni indigene che, nel corso dei secoli, entrarono in contatto e in conflitto con i coloni greci. Sulla vicina spianata di Monte Casale, Paolo Orsi rinvenne i resti di Casmene, una delle più affascinanti e meglio pianificate colonie militari fondate da Siracusa nel VII sec. a.C. Una città pensata ex novo, che ospitava probabilmente oltre 7.000 abitanti, dove i templi, le armi votive e le tombe raccontano un equilibrio delicato tra culto, difesa e civiltà. Casmene rappresenta ancora oggi uno degli esempi più chiari di urbanistica greca in ambito militare, con una cella templare allungata che lascia supporre l’esistenza di un culto guerriero di tipo arcaico.

Con la fine del mondo antico, il territorio di Buscemi visse secoli di silenzio archeologico. Solo nel periodo bizantino e poi arabo, si riorganizzò come roccaforte, e con l’arrivo dei Normanni venne affidato — di padre in figlio — alle più importanti casate feudali dell’isola: dai Calvello ai Cattaneo, dai Ventimiglia ai Requesens, principi di Pantelleria e conti di Buscemi.

Dalle macerie del 1693, il barocco e la rinascita

Il devastante terremoto del 1693 cancellò quasi del tutto l’abitato medievale. Ma come in molti centri della Val di Noto, anche Buscemi seppe rinascere. Il nuovo impianto urbano, costruito a nord rispetto al nucleo originario, prese forma secondo i canoni del barocco post-sisma: un linguaggio architettonico che — più che decorazione — fu una dichiarazione di resilienza, di orgoglio, di fede.

Oggi le chiese monumentali di Buscemi, i vicoli acciottolati, i muretti in pietra calcarea e le facciate scolpite sono testimonianza visiva di quella rinascita. Particolarmente suggestiva è la Chiesa Madre, ma l’intero centro urbano costituisce un raro esempio di “museo etno-urbano a cielo aperto”, come riconosciuto da diversi studiosi e da collettivi, com’è stato nel caso della Cooperativa Badia Lost & Found.

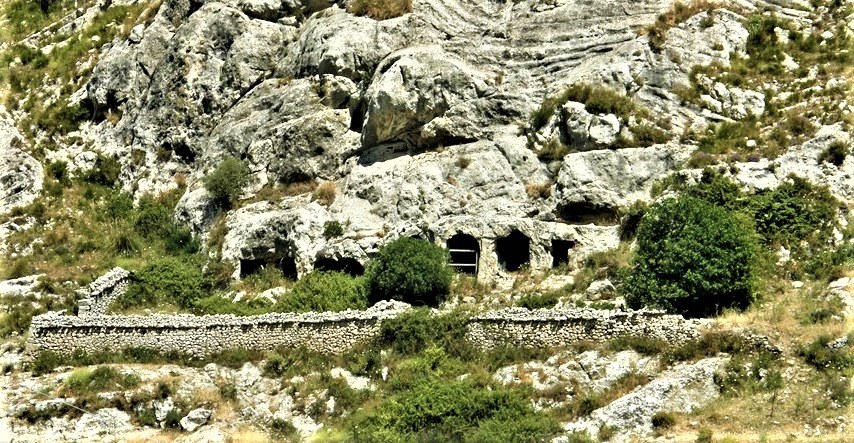

La Chiesa rupestre di San Pietro: il volto antico del sacro

Tra i luoghi di culto più sorprendenti dell’area c’è la chiesa rupestre di San Pietro, vero scrigno di spiritualità paleocristiana e bizantina. L’ambiente scavato nella roccia, con il suo impianto siriaco-palestinese, ci trasporta in un tempo altro: quello in cui la preghiera si ritirava nella pietra, nell’umidità dei luoghi invisibili. La presenza di un’abside orientata ad est, una cattedra monolitica, arcosoli sepolcrali e croci greche graffite testimonia una continuità cultuale che attraversa secoli e imperi.

La struttura — documentata fin dal 1192 come parte del monastero benedettino di Santo Spirito — mostra chiari segni di un uso liturgico antico, ma anche di una sacralità che precede ogni dogma: luogo di culto e rifugio spirituale, dove si legge la sovrapposizione di stratificazioni religiose, culturali e rituali.

Visitare Buscemi: come vivere un’esperienza autentica

Buscemi si attraversa…

Il tempo sembra rarefarsi, l’aria è tersa, e ogni angolo suggerisce una sosta. Per chi desidera scoprire il borgo in maniera consapevole, Sicilia Magica e la cooperativa Badia Lost & Found offrono esperienze guidate a cura di guide turistiche abilitate e guide GAE (accompagnatori ambientali), in grado di far dialogare patrimonio materiale e immateriale, paesaggio e storia.

Consigli pratici per la visita:

- Periodo ideale: primavera, estate e autunno sono le stagioni perfette per godere dei paesaggi iblei; l’estate regala panorami limpidi e tramonti mozzafiato.

- Durata consigliata: almeno una giornata; due se si desidera integrare natura, escursioni archeologiche e passeggiate culturali.

- Accompagnamento consigliato: visite guidate con esperti locali per entrare nel cuore del territorio, comprendere il valore storico dei luoghi, e accedere ad aree normalmente chiuse al pubblico.

- Esperienze speciali: visite al tramonto, itinerari tra i ruderi dell’antico castello, laboratori di antropologia alimentare, cammini tra le contrade rurali e le chiese principali.

- Prenotazioni e contatti: attraverso il portale Sicilia Magica, è possibile concordare date, programmi e soluzioni su misura per singoli, gruppi o scuole.

Buscemi, ieri Casmene, oggi Borgo Museo della Cultura Immateriale

Chi sceglie di salire a Buscemi non cerca una meta da checklist.

Cerca una comunione più profonda con il territorio, una riconciliazione tra passato e presente, tra la parola scritta nella roccia e il racconto che scorre nei vicoli.

In un tempo in cui il turismo si fa sempre più superficiale, Buscemi offre profondità.

Nel paesaggio. Nella storia. Nell’anima.