Catania, Consigli di Viaggio, Cultura, Curiosità, Eventi e Musei, Messina, Palermo, Siracusa, Tour organizzati in Sicilia per gruppi, Turismo

Andare per Castelli in Sicilia

Itinerario federiciano tra pietra e poesia

Federico II di Svevia (1194-1250), lo Stupor Mundi, fece della Sicilia il cuore pulsante di una visione politica e culturale che univa Occidente e Oriente. Alla sua figura si lega una delle stagioni più feconde dell’architettura fortificata in Europa: fortezze e residenze non solo militari, ma anche simboli di potere, geometria e modernità.

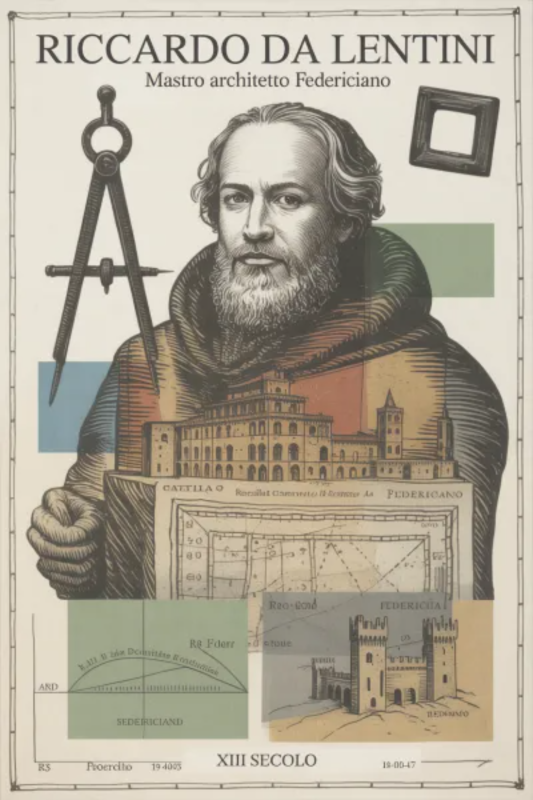

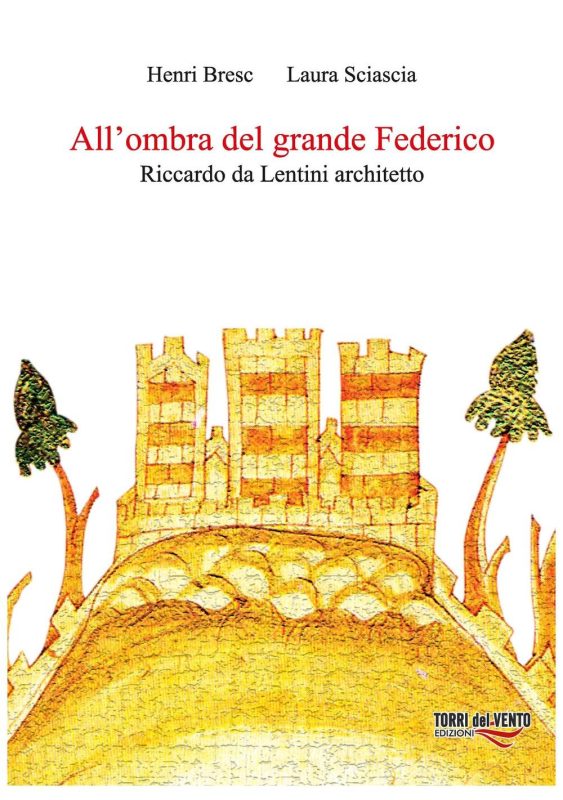

Accanto al sovrano, emerge l’ingegno di Riccardo da Lentini, prepositus novorum hedificiorum dell’imperatore: architetto, ingegnere e funzionario imperiale che progettò e riorganizzò molti dei più celebri castelli federiciani, imprimendo in essi un linguaggio architettonico nuovo, destinato a influenzare persino il celebre Castel del Monte.

«La Sicilia è il cuore del mio impero, dove l’arte, la legge e la scienza fioriscono sotto la mia custodia.»

Federico II

Con questo breve viaggio culturale attraverso la Sicilia di Federico II, desidero accompagnare il lettore tra pietre e torri che raccontano secoli di storia, ingegno e bellezza. Non si tratta solo di elencare castelli e fortificazioni, ma di mostrare come ogni luogo sia testimonianza di un dialogo tra potere, architettura e cultura. Da Palermo a Milazzo, da Augusta a Montalbano, ogni edificio riflette l’impronta di Federico II e di chi, come Riccardo da Lentini, ne tradusse la visione in geometrie, arte e residenze militari. In questo itinerario, ogni sito diventa occasione di scoperta: un invito a leggere la Sicilia come laboratorio di civiltà e poesia, un viaggio che Badia Lost & Found ha il piacere di condividere con il pubblico di Sicilia Magica che ama vivere esperienze fatte di sentieri misteriosi, luoghi della memoria e cultura esoterica…

La Sicilia era un Emirato…

Tra la fine dell’alto medioevo e l’inizio del basso medioevo la Sicilia era un Emirato.

A quel tempo si cacciava con i falchi alla maniera dei Kazaki e si annodavano splendidi tappeti (i più famosi erano i “messinesi”).Nel 1061 sbarcarono i normanni che destituirono dal potere l’emiro locale, Yusuf Ibn Abdallah, instaurando il loro dominio, ma rispettando i costumi degli arabi residenti che continuarono a produrre e commerciare tappeti.

1a Tappa: Palermo, Palazzo Reale

Il Palazzo dei Normanni, cuore del potere fin dall’età altavilliana, rappresentò per Federico II un luogo della memoria e della formazione. Cresciuto in quegli ambienti, il giovane sovrano respirò fin da subito l’atmosfera cosmopolita che avrebbe caratterizzato la sua corte. Delle torri medievali rimangono la Pisana e la Joharia: quest’ultima custodisce la Sala di Ruggero, un vero microcosmo di mosaici bizantini con animali fantastici, scene di caccia e simboli di potere che fondono Oriente e Occidente.

La presenza di un’aquila che ghermisce una lepre, emblema caro a Federico, lascia intuire un legame diretto con il gusto dell’imperatore. La Cappella Palatina, commissionata da Ruggero II, con i suoi mosaici dorati e il soffitto a muqarnas islamico, divenne per il giovane Federico il modello tangibile di convivenza culturale. Palermo fu dunque non solo capitale politica, ma luogo dove Federico maturò la sua visione multiculturale, che Riccardo da Lentini avrebbe poi tradotto in architettura castrale.

2a Tappa: Siracusa, Castello Maniace

Il Castello Maniace, eretto tra il 1232 e il 1239 sulla punta estrema di Ortigia, è uno dei simboli assoluti dell’architettura federiciana. La sua costruzione fu affidata a Riccardo da Lentini, che vi sperimentò per la prima volta la pianta quadrata con quattro torri cilindriche angolari, destinata a diventare “il paradigma” dei castelli svevi. Sorge sul sito di una fortificazione voluta dal generale bizantino Giorgio Maniace nel 1038, ma Federico II volle qui una residenza che fosse al tempo stesso fortezza di difesa e palazzo marittimo, capace di controllare il porto di Siracusa e la rotta verso il Mediterraneo orientale.

Le navate voltate a crociera, l’ingresso con portale ogivale strombato e i due celebri arieti bronzei ellenistici (oggi uno conservato a Palermo) testimoniano la fusione tra rigore militare e raffinatezza artistica. Il Castello Maniace non fu solo bastione strategico, ma residenza itinerante dell’imperatore, teatro di una corte che univa cavalieri, poeti e scienziati, incarnando l’idea stessa di un impero universale.

| John Julius Norwich, storico e divulgatore britannico, negli anni ’60 rimase affascinato dalla Sicilia e scrisse un libro sulla straordinaria epopea dei Normanni nel Medioevo. |

3a Tappa: Augusta, Castello Svevo

Fondato contestualmente alla nascita della città (1232), Augusta rappresenta il progetto politico e urbanistico di Federico II, che trasferì qui gli abitanti di Centuripe e Montalbano, colpevoli di aver appoggiato la rivolta guelfa. Anche questa fortezza venne affidata a Riccardo da Lentini, che ne ideò la pianta quadrata con corte centrale, torri angolari quadrate e torri mediane di varia forma: pentagonale a sud, rettangolari a est e ovest. L’impianto mostra affinità con modelli arabi e al tempo stesso anticipa la perfezione geometrica di Castel del Monte. Augusta fu pensata come città-fortezza protesa sul mare, nodo strategico tra Siracusa e Catania, e il castello ne costituiva il fulcro. Secondo la tradizione, Federico fu costretto da una tempesta ad approdare proprio qui, rimanendo affascinato dalla posizione: leggenda o meno, il sito rimane tra i più evocativi dell’architettura sveva in Sicilia.

4a Tappa: Il Castello Ursino di Catania

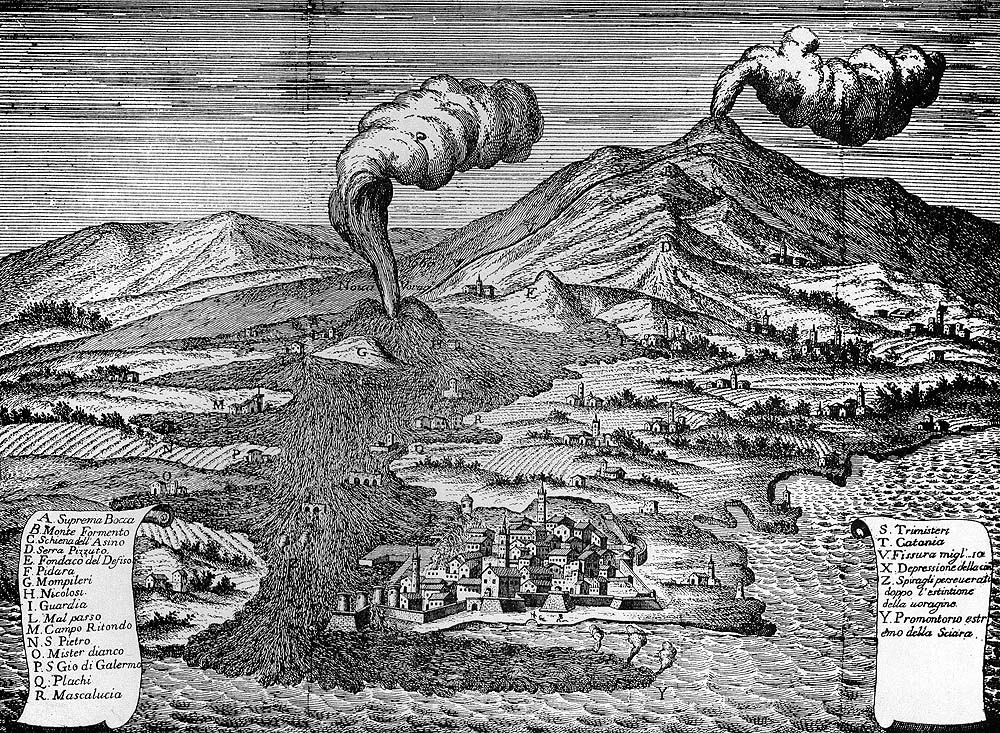

Eretto a partire dal 1239 su progetto di Riccardo da Lentini, il Castello Ursino è il più compiuto esempio di architettura federiciana in Sicilia. La pianta quadrata, le quattro torri cilindriche agli angoli, i corpi di fabbrica che si affacciano sul cortile interno e la severità delle mura ne fanno un modello di perfezione geometrica e militare. Il lato settentrionale fu costruito privo di finestre, per resistere agli assalti; sopra il portale campeggia l’aquila che ghermisce una lepre, emblema del potere svevo. La sua funzione fu duplice: roccaforte difensiva e residenza imperiale. Nei secoli successivi divenne sede regia aragonese e poi carcere, ma ancora oggi conserva intatta la sua imponenza. La collocazione originaria sul mare venne trasformata dall’eruzione dell’Etna del 1669, che avanzò fino a circondare le mura con la lava: una cornice naturale che amplifica l’aura di questo monumento, simbolo della Catania medievale e della potenza federiciana.

5a Tappa: Il Castrum Vetus, o Castellaccio, di Lentini

Il Castellaccio di Lentini testimonia il legame diretto tra Federico II e il suo architetto Riccardo. In una missiva del 1239, l’imperatore ordinava infatti al suo praepositus aedificiorum di ricostruire la rocca, crollata nel terremoto del 1169. L’edificio, strategico sia in chiave difensiva che offensiva, sorgeva su un’altura che dominava il fertile territorio circostante, celebrato già da al-Idrisi.

Oggi, i resti, in prossimità del Parco Archeologico di Leontinoi, sono la memoria del Castrum inespugnabile, di cui rimane simbolo strategico della fedeltà di Lentini all’imperatore e dell’ingegno del suo concittadino più illustre.

Non a caso, Lentini, fu una città straordinariamente fertile anche di uomini: qui nacquero Jacopo Notaro da Lentini, il poeta inventore del sonetto e cantore della corte federiciana; Riccardo da Lentini, l’architetto che trasformò l’isola in un laboratorio di geometrie e fortezze; Conte Alaimo, cavaliere nobile ed eroe dei Vespri; Fra Tommaso Agni, vescovo di Cosenza e patriarca latino di Gerusalemme; e ancora figure affascinanti come Fra Simuni da Lentini, cappellano reale, e lo storico Filadelfo Mugnos, erudito del XVII secolo. Questi, e molti altri, sono una genealogia di intelligenze e coraggio che fa della città non solo un crocevia politico e militare, ma anche una culla di cultura e di spiritualità.

6a Tappa: Enna – Il Castello di Lombardia e la Torre Ottagonale

Il Castello di Lombardia, con le sue originarie venti torri (sei superstiti), fu trasformato da Riccardo da Lentini in una delle più grandi fortezze medievali d’Europa. La sua posizione, al centro dell’isola, lo rese sede privilegiata del parlamento siciliano e residenza imperiale: Federico II vi soggiornò più volte, a conferma della sua importanza strategica. L’intervento di Riccardo introdusse un sistema difensivo avanzato e spazi residenziali di prestigio. A completare il complesso si erge la Torre ottagonale di Federico, alta 27 metri, esempio perfetto della geometria federiciana. Originariamente collegata al castello tramite un passaggio sotterraneo, la torre rappresenta un capolavoro di ingegneria e simbolismo: l’ottagono, cifra dell’architettura sveva, qui si traduce in un presidio che dominava la Sicilia centrale.

7a Tappa: Il Castello di Milazzo

Su un promontorio proteso verso le Eolie, il Castello di Milazzo raccoglie secoli di stratificazioni: dal castrum bizantino alla fortezza araba, fino alla trasformazione sveva. Fu Riccardo da Lentini, per volere di Federico II, a riorganizzare la struttura normanna, ampliandola e dotandola di una scarpata poderosa. L’imperatore vi soggiornò, e la sua centralità è confermata dal fatto che nel 1295 ospitò il Parlamento siciliano sotto Federico III. Nei secoli successivi, gli Aragonesi ne ampliarono le mura, mentre gli Spagnoli lo trasformarono in cittadella fortificata, esempio massimo di architettura militare rinascimentale. Caduto in disgrazia, divenne carcere fino al 1959. Oggi, restaurato, appare come un libro di pietra che racconta l’intera storia dell’isola, con il capitolo federiciano come punto più alto.

Altre mete federiciane…

Il Castello di Montalbano Elicona

Citato già da al-Idrisi nel XII secolo, il castello di Montalbano fu riorganizzato da Federico II con il progetto di Riccardo da Lentini. Pur nato come presidio militare, divenne residenza di caccia e, sotto Federico III d’Aragona, palazzo nobiliare. Le strutture federiciane sono ancora leggibili nell’impianto quadrangolare e nelle torri angolari, mentre l’aura di leggenda che avvolge il borgo – oggi uno dei più belli d’Italia – si intreccia con le vicende imperiali.

Il Castello di Scaletta Zanclea, Messina

Edificato intorno al 1220, il castello di Scaletta Zanclea domina da un’altura inespugnabile. Costruito per volere di Federico II e affidato a Matteo Selvaggio, rappresenta una tipica fortezza federiciana per la posizione e la funzione difensiva. Nel 1535 ospitò Carlo V, e fino al 1812 rimase feudo dei principi Ruffo. Ancora oggi conserva l’aspetto medievale che incute rispetto, testimone della politica di controllo territoriale dello Stupor Mundi.

Messina, Santa Maria degli Alemanni

Un unicum in Sicilia, la chiesa gotica di Santa Maria degli Alemanni fu realizzata intorno al 1220 dai Cavalieri Teutonici con il sostegno di Federico II. L’architettura gotica pura, priva di influssi locali, rivela l’arrivo di maestranze nordiche: pilastri a fascio, volte a crociera ogivali, capitelli floreali. Sebbene non un castello, rappresenta la volontà federiciana di aprire la Sicilia alle correnti architettoniche europee, in un’epoca in cui l’imperatore era arbitro tra papato e cavalieri.

Castelvetrano, il Castello di Bellumvider

Tra i castelli citati nei castra exempta, il Bellumvider di Castelvetrano fu residenza di caccia di Federico II. Riscoperto solo nel 2004, era stato inglobato nel Palazzo Pignatelli. La pianta quadrilatera con torri ottagonali mostra affinità con i progetti di Riccardo da Lentini. Un sito che unisce l’eco della corte sveva con la memoria nobiliare delle famiglie Aragona e Pignatelli.

Il Castello di Salemi

Edificato dai Normanni su preesistenze greco-romane e bizantine, il castello di Salemi conserva un torrione cilindrico datato al 1239 e attribuito all’intervento svevo. Federico II lo visitò, e sotto Manfredi vennero realizzate volte a crociera. Nonostante i danni del sisma del 1968, resta una delle fortezze più suggestive della Valle del Belìce, simbolo della continuità tra potere normanno e progetto federiciano.

Il Castello di Giuliana

Il castello di Giuliana, con la sua torre pentagonale affine a quella di Augusta, mostra impronta federiciana pur se costruito in epoca aragonese. Federico III d’Aragona vi soggiornò nel 1332, da estimatore di Federico II. È l’esempio di come il linguaggio architettonico dello Stupor Mundi sopravvisse nei decenni successivi, divenendo modello di riferimento.

Menfi, Torre Federiciana

Nel 1238 Federico II fece costruire un castello a Menfi per controllare il territorio, riutilizzando un forte arabo. Dopo il sisma del 1968 resta visibile solo la Torre Federiciana, con quattro elevazioni e pianta irregolare. Accanto sorge il Palazzo Pignatelli, testimonianza della stratificazione storica.

Gela, Castelluccio

Il Castelluccio di Gela, risalente al 1143 e di fase normanna, fu poi inglobato nella rete difensiva sveva. Costruito con conci di calcarenite e calcare, aveva torri e cappella interna. Danneggiato dai bombardamenti del 1943, conserva ancora l’imponenza che ne fece presidio strategico sul litorale meridionale.

Agira, Castello di San Filippo

Di origini islamiche e normanne, il castello di Agira venne attribuito in parte al periodo svevo, forse con interventi di Federico II. Le torri e la cisterna sotterranea rivelano un impianto militare complesso. Pur lacunoso, resta importante come testimonianza di una rete di presidi che garantivano il controllo imperiale.

Altri significativi siti di impronta federiciana…

- Monte Jato: tracce di fortificazione medievale che richiama impianti federiciani.

- Monforte San Giorgio: roccaforte strategica sul Tirreno, attribuita a età sveva.

- Patti: resti di strutture militari con richiami alla geometria federiciana.

- Cefalù: oltre alla celebre cattedrale normanna, restano tracce di torri e fortificazioni rielaborate in età sveva.

- Erice

- Licodia Eubea

Andare per castelli in Sicilia significa gustare il paesaggio, intraprendere l’avventura in un itinerario che intreccia potere e poesia, geometria e mito. Dalla costa jonica ai monti Iblei, dalle torri di Milazzo alle rocche del Belìce, la mano di Federico II e di Riccardo da Lentini emerge come segno di una stagione unica, in cui la Sicilia fu centro del Mediterraneo e laboratorio di architettura universale.

Oggi questa eredità multiculturale e poliglotta non è solo archeologia, ma occasione di esperienza culturale. In questa direzione si muove il lavoro di molti professionisti della cultura, com’è per la cooperativa Badia Lost & Found, che trasforma la ricerca storica in esperienze partecipate, dando nuova vita a luoghi e racconti: perché la Sicilia dei castelli federiciani continui a parlare, con voce colta e vibrante, al mondo contemporaneo.